我在臺南學織事

我在臺南學織事

臺南一直以來是台灣的紡織重鎮,在60年代更是成衣外銷的基地,衍伸而來的社區型態例如是,台南的西市場(布市),文南路的產業社區都依舊保留著產業的軌跡,但時代的轉變卻是產業外移,而紡織產業也出現人口老化現象,不再恢復昔日光景。

從紡織術語來說,西市場賣的是主料,也就是布料,而文南里則是輔料(又稱副料),主要是鈕扣、配件…等元件,對於老臺南人來說是再也熟悉不過,但隨著時間移轉,文南里漸漸被美食的意象取代,加上西市場周邊也有販售輔料的店家,這層過去的美好連結就越來越少人知道。織品與生活息息相關,但在不知不覺中似乎漸漸地與我們失去連結,因此不斷思考如何將紡織的脈絡釐清,從紡織的生活、產業、文化脈絡…等方式,希望能透過紀錄與自身的設計專業,來為紡織業做些變化,那就一起來追溯台南的紡織過往吧:

溯源

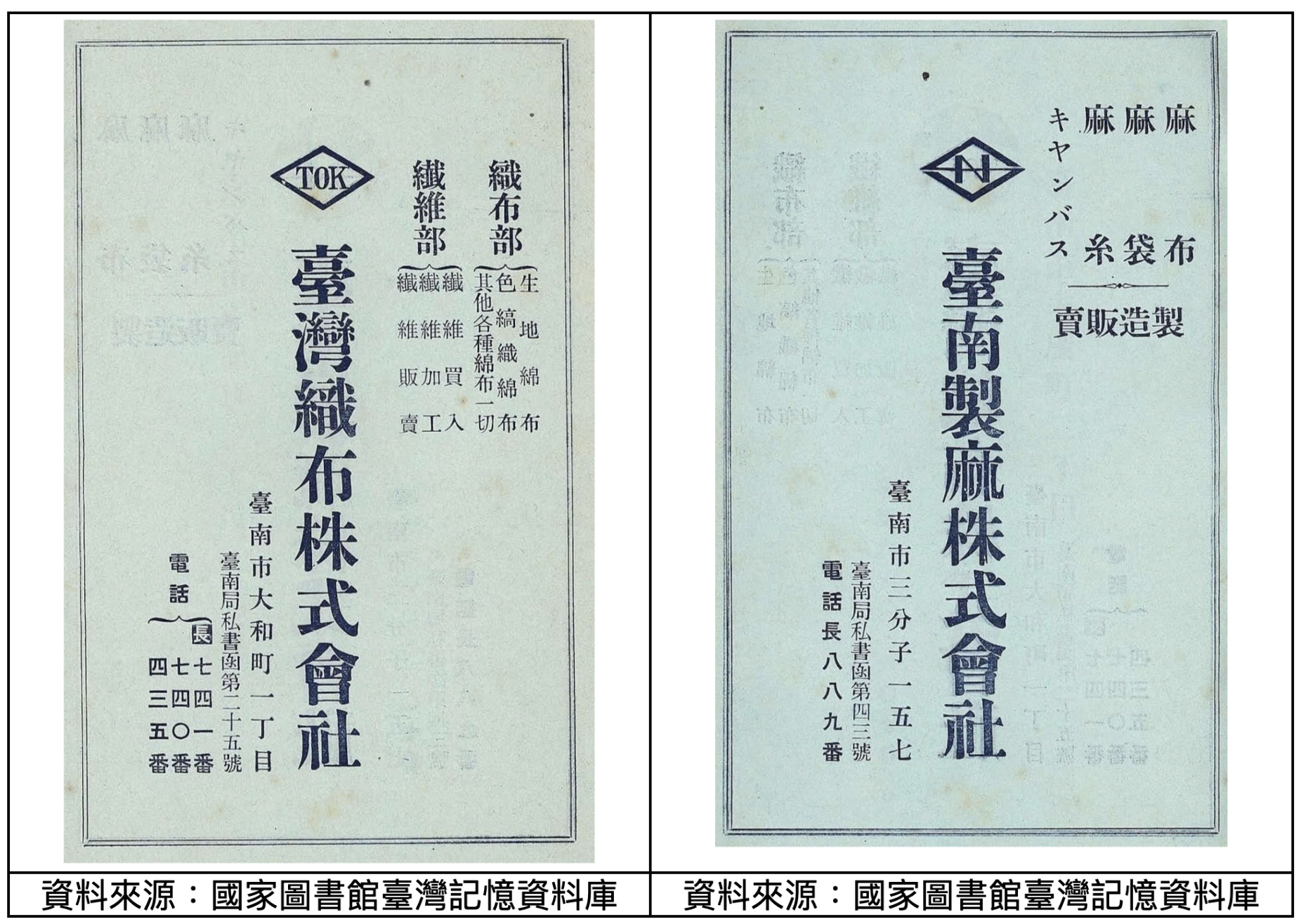

臺南的紡織業自日治時代開始發跡,1919 年臺南創設臺灣織布株式會社, 是當時最早使用動力織布機的紡織廠,製造狹幅白布。1935年10月設立了臺南製麻株式會社,地址為臺南市三分子157番地(開元寺對面),以苧麻、 黃麻為原料從事麻之紡織。

在臺灣經濟發展佔有一席之地的臺南幫

著名的臺南幫就是在這個階段以布行起家,臺南幫開基者的侯基(來自北門二重港)於臺南市區創立布行「新復發」(約1910年左右)。侯家伯姪(侯調、侯排、侯雨利)三人紛紛開設新復成、新復茂、新復興等布行(1926-1927),以及吳修齊的新和興布行(1934),為臺南幫的發展奠定基礎。

布行兼具金融功能,布業交易量大、資金流通快速,有貸款周轉需求的業務。如:台南幫侯雨利將自己累積資本入經營錢莊,進而積蓄不少資金,這些商賈們偏好投資土地、房產,也未來開紡織廠、設立集團埋下種子。 國共內戰後,失去中國布源,而向日本大量進布疋的現象,政府決議振興臺灣紡織工業,鼓勵布行由商(行)轉工(廠),往紡織廠生產布疋。

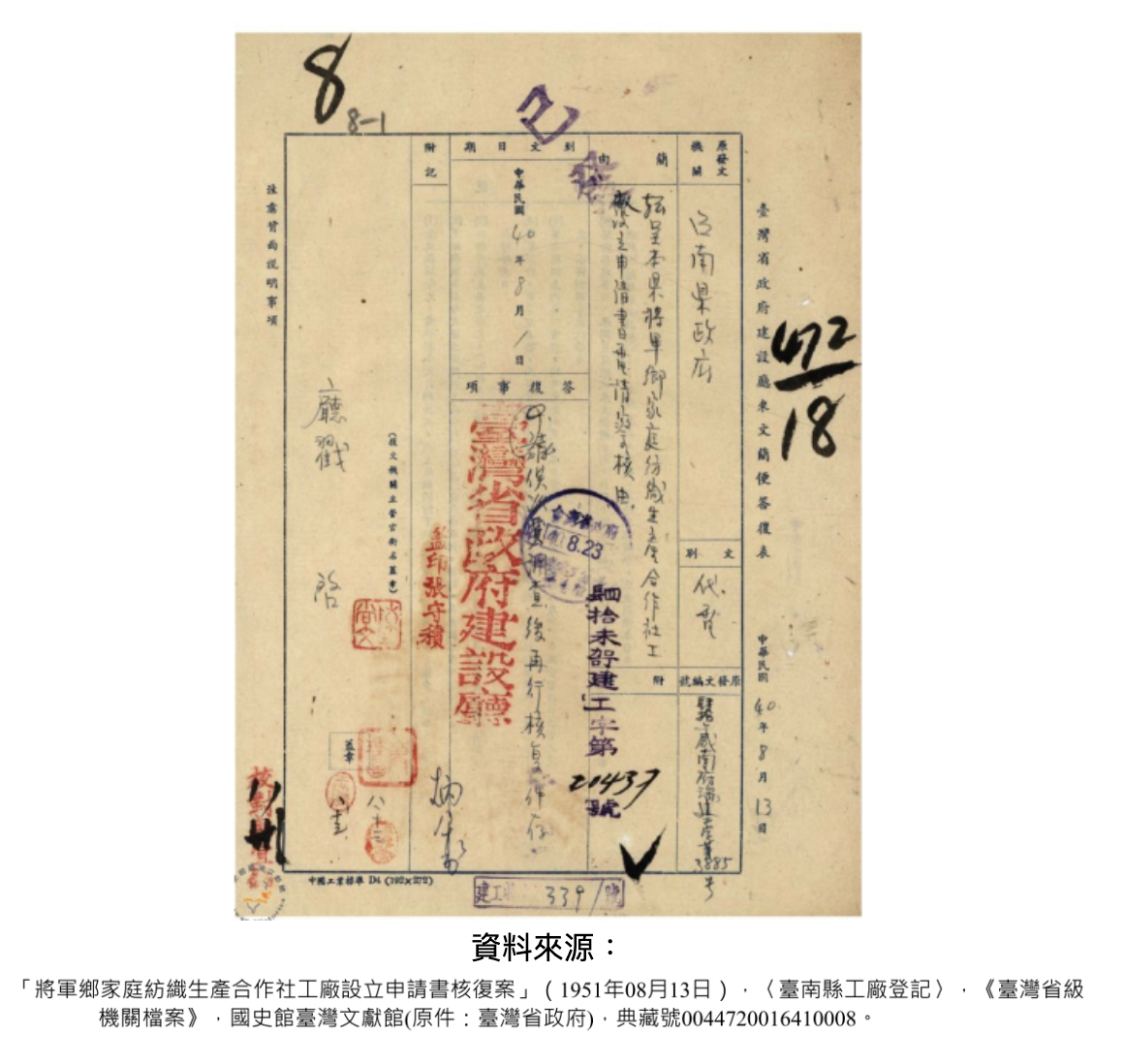

戰後臺灣實施代紡代織制度

光復後的臺灣以紡織產業的開放帶動輕工業的發展,為減少國內棉紡原料價格混亂的情形,1951年至1953年實施代紡代織制度,一方面對棉紗進口與織品價格採取限價配售的高度管制,另一方面也鼓勵許多民間織布廠的成立,包括臺南地區的東雲織布工廠、新復興織布工廠、將軍鄉家庭紡織生產合作社工廠等。