西市場的二三事

[西市場]

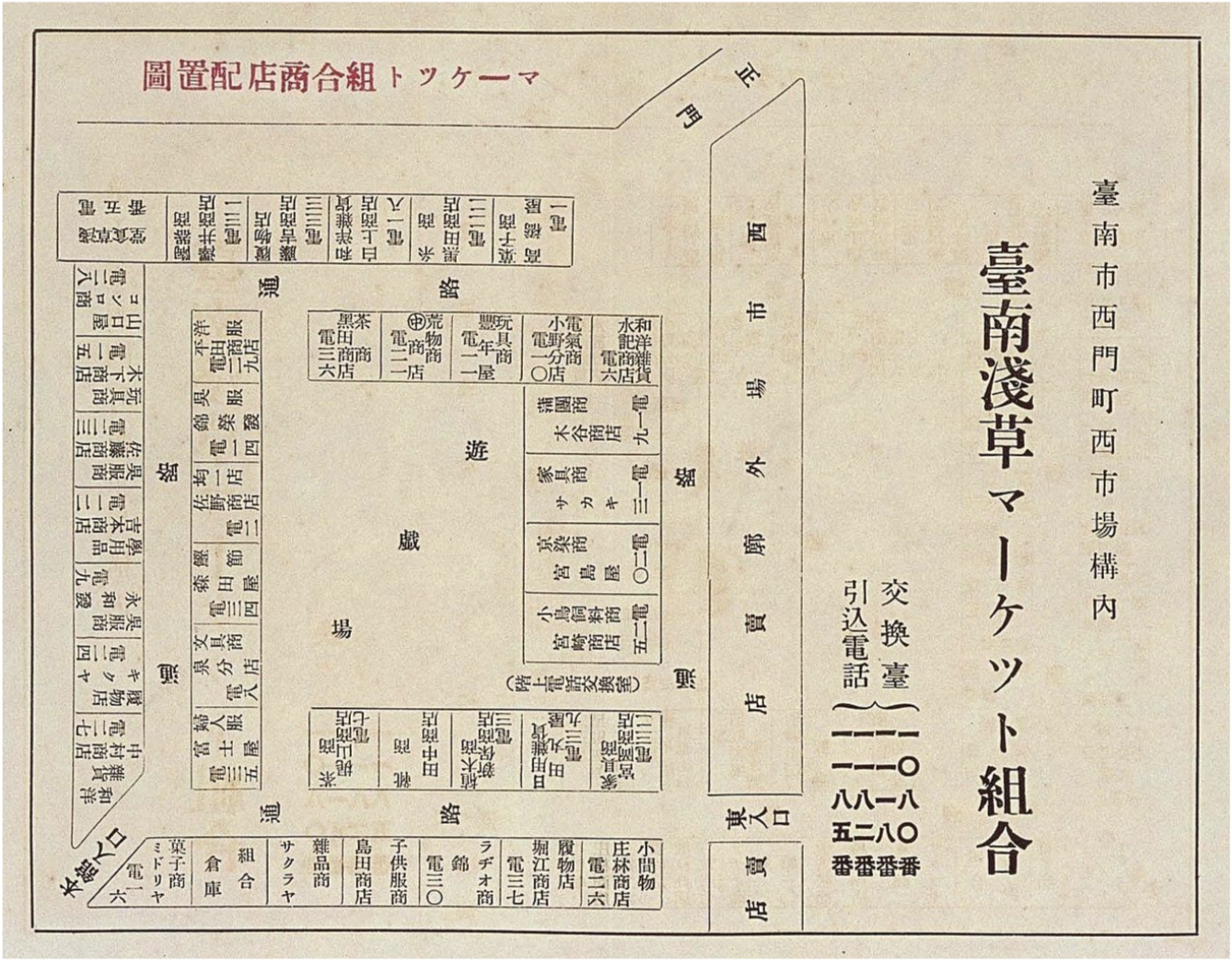

一般人熟知的西市場又稱「大菜市」,包含市場與商場兩個部分。1905年,日本政府因交通、衛生考量下,擇於牛磨後街上建立西市場,為台南第一個公有市場,在當時西市場的存在有穩定物價的能力;後隨需求擴增建築,建立廁所、倉庫、冷凍庫等設施,並於1930年代興建兩層的「賣店」、以及「淺草(Asakusa)市場」(現今的「西門商場」),販售玩具、茶具、吳服(洋裝)等日常用品,方便消費者一次購足,使西市場成為當時小型百貨。

台南市布批發從日治時期聚集在民權路,後因1945年美軍空襲轟炸民權路,而遷移至西門商場(又稱淺草市場),是中南部最大的布疋集散市集,也和台北迪化街、彰化和美並列臺灣三大布市。

國民政府來台後,棉衣可自中國合法銷售到臺灣,開始在民眾生活中普及,而當時許多跟隨國民政府來台的精通西服手工定製的老師傅,將西服製作的手藝帶進臺灣,西服定製招牌漸漸在西市場出現,並且一家一家樹立門戶,在當時也興起一股西服的流行潮流。

1970、80年代成衣廠林立,成衣的價格低廉且受流行驅動,以致民眾對成衣的需求大增,買布訂製服裝的民眾驟減。西市場因為受到青果社與興南客運移址、日系百貨興起、周邊戲院沒落、海安路動工等諸多因素影響,前往西市場人數逐漸減少。目前仍有部分布店、服飾材料行營業,藏身於改建中的西市場內,琳瑯滿目的各色布疋與材料,一起來看看其中兩家的老闆的店舖故事吧:

新玫瑰布莊

從小玫瑰到新玫瑰

一共歷經三任經營者,現任老闆娘年輕時就在新玫瑰布莊,2019年10月接手經營,由員工變成了新玫瑰的第三任經營者,重新打造成目前的經營規模。最大的特色就是會不斷更新印花布,因此廣受手作業者的喜愛

年輕的思維為布莊帶來新氣象

老闆娘回憶起布莊過往,提到自己的兒女從小就在店裡跟著自己進進出出,小時候放學兄妹兩人一起走到布莊,等著媽媽下班一起回家,而在店裡寫完功課後,整個市場走廊就是他們的遊戲場了。

也會或許這樣,埋下了他們回到這裡的契機。2020年,兒子在外遊歷後也回到布莊幫忙並且帶來了不同思維,包括架設部落格介紹店內的布料、經營蝦皮網路店家,積極擴展網路市場,已經吸引香港、 日本、印度的國際消費者訂購。

小補充:紡織布料的供應鏈主要可以分為:

紡織廠、印花廠、大盤商、門市通路。

新三新布行

從「日仔租」 到商場布莊

郭老闆是布行經營第二代,回憶起在西門商場經營布行的過往,小學畢業後就從家鄉學甲來到台南市區,和父親一起以「日仔租」的方式,每日在西市場外廓路旁以兩張椅子架著竹蓆、 擺上布疋,讓往來附近酒樓或是戲院的仕紳、貴婦選購布料;在當時,買布、 訂製衣服是社經地位的一種表徵,也讓民間流傳著「賣布有錢人」的說法, 可見賣布的利潤相當不錯。

後來,市政府重新整理西門商場,提供固定場所及簡易鐵門,而有了今日商場布莊店家的模式。

布是「新」的好,代表流行與希望

店舖命名時一口氣就用了兩次的「新」字;「三」 則採用三好一公道的經營精神:服務好、信用好、品質好、價錢公道。店舖的一大特色是,老闆會在布批上掛上一個標示,標示上會寫著品名、規格、特性,有時還會提上一首詩,挑選充滿樂趣。